Exode 34,29 est sans doute le verset biblique

qui a influencé l’histoire de l’art comme aucun autre

texte de la Bible, puisqu’il est à l’origine de la

représentation de Moïse avec des cornes. S’agit-il

simplement d’une erreur de traduction comme on le dit souvent?

Ou faut-il réhabiliter les cornes de Moïse?

Le récit du veau

d’or, dans le chapitre 32 du livre de l’Exode, peut se lire

comme une réflexion sur la difficulté, voire l’impossibilité,

d’accepter un dieu invisible, transcendant, ne supportant aucune

représentation. Lorsque le peuple d’Israël était

arrivé au désert du Sinaï, Dieu lui avait promis

qu’il pourrait devenir un peuple de prêtres (Ex 19), c’est-à-dire,

un peuple où il n’y a pas besoin de clergé, puisque

chaque fils d’Israël est son propre prêtre. Luther s’est

d’ailleurs appuyé sur ce texte pour sa conception du sacerdoce

universel. Cette promesse se réalise, en effet, en Ex 24 où

des adolescents offrent des holocaustes, ce qui est normalement un privilège

des prêtres. Auparavant, Dieu avait communiqué au peuple

le Décalogue qui s’ouvre par l’interdiction de se représenter

le divin. Mais, lorsque Moïse s’absente pour recevoir de la

part de Dieu les tables de la loi, le peuple ne supporte plus d’avoir

affaire à un dieu invisible et Aaron lui fabrique un veau –

expression ironique pour un taureau – en or. Cette transgression

originelle met fin au statut particulier d’Israël (en comparant

Ex 32 avec Gn 3, on constate que les deux récits sont construits

de manière parallèle: le veau d’or est pour Israël

ce que la «pomme» est pour l’humanité).

|

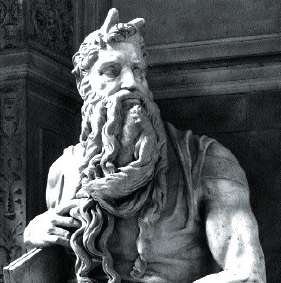

Moïse de Michelangelo à

l’église de Saint-Pierre-aux-Liens à Rome

|

Après avoir détruit le taureau, qui est

un symbole courant au Levant pour les dieux de l’orage, les Lévites

sont installés comme une caste à part, et Israël

devient un peuple comme les autres, avec un clergé qui s’occupe

des sacrifices. Moïse monte alors de nouveau vers Dieu pour obtenir

le renouvellement de l’alliance. Lorsque Moïse redescend pour

instruire le peuple, il n’est plus le même: «Quand

il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui, Moïse, que

la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec

le Seigneur.» Cette traduction de la TOB correspond à la

plupart des traductions du texte hébreu dans les langues modernes;

cependant la traduction latine n’avait pas compris «rayonnant»

mais «cornu», et se trouve ainsi à l’origine

d’un motif qui se retrouve à travers toute l’histoire

de l’art, du Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Les commentaires et d’autres études expliquent

souvent que toute cette idée de cornes est exclusivement liée

à une mauvaise interprétation du texte hébreu.

Mais ceci n’est pas vraiment sûr. Il me semble, au contraire,

que le récit hébreu joue sur l’ambiguïté:

le verbe «qaran» peut en effet signifier «rayon-ner»

ou «être cornu». Donc pour un auditeur hébreu

les deux significations se mélangent. La sensibilité à

cette ambiguïté se retrouve notamment chez Marc Chagall,

qui présente les «cornes» de Moïse comme des

rayons lumineux. Les cornes symbolisent la force et sont souvent des

attributs divins. Mais dans le contexte du récit du veau d’or,

il y a peut-être un sens encore plus profond. Le peuple voulait

un dieu visible; ce faisant il a provoqué la «transgression

originelle d’Israël» et la destruction de cette image.

Au moment de l’alliance renouvelée, Moïse apparaît

avec des «cornes». A-t-il pris la place du taureau? D’une

certaine façon, c’est le cas, puisqu’il est, lui, le

médiateur visible entre Yahvé et Israël. Il n’est

certes pas la représentation du Dieu d’Israël, mais

il demeure définitivement son meilleur représentant. Ainsi,

les cornes expriment le statut tout à fait particulier de Moïse.

Ce faisant, l’auteur d’Ex 34,29 fait preuve d’une grande

audace puisqu’il transpose des attributs du divin sur un homme.

Il exprime par là une conviction profonde qui caractérise

à la fois le judaïsme et le christianisme. Pour ces deux

religions, Dieu se manifeste dans la rencontre avec d’autres hommes.

Thomas

R�mer

![]()