|

Numéro 209

|

|

Duccio di Buoninsegna(Sienna ca 1255-ca 1319), Nativité 1308-1311. Tempera sur bois, National Galery of Art, Washington. Dans cette représentation de la Nativité, les influences byzantines très nettes recèlent beaucoup d’éléments empruntés aux apocryphes, comme le bœuf et l’âne ainsi que Salomé et Zelomi donnant le bain à l’enfat Jésus.. |

Pour inventorier les récits, dialogues et lettres centrés sur des événements de la vie de Jésus et de Marie, j’ai pris comme point de départ l’enfance de Marie, mère de Jésus, et comme point d’arrivée la montée de Jésus aux cieux – son ascension, qui marque la fin du ministère de Jésus sur terre. 38 textes entrent dans cette définition. Cette liste mériterait une discussion de détail, justifiant l’inclusion ou l’exclusion de tel ou tel texte, explicitant le statut des titres (pas tous originaux), et explicitant les points d’interrogation qui figurent devant certains titres ; je laisse de côté ces questions, qui ne peuvent être résolues sans des développements techniques qui seraient ici hors de propos.

Sur les 38 textes ainsi définis, seuls 8 sont entièrement conservés ou reconstituables. Nous n’avons donc bien conservé que 20 % des « évangiles » des trois premiers siècles... Il s’agit de :

Épître des Apôtres

Évangile de l’enfance du Pseudo-Thomas

Évangile selon Jean

Évangile selon Luc + Actes des Apôtres

Évangile selon Marc

Évangile selon Matthieu

Évangile selon Thomas

Nativité de Marie (Protévangile de Jacques)

Sur ces 8 textes des trois premiers siècles sur la vie de Jésus et de ses apôtres, quatre figurent dans la Bible : ce sont les évangiles dits canoniques, ceux de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il ne reste, en plus, que deux récits de l’enfance de Marie et de Jésus (Nativité de Marie, Pseudo-Thomas), un dialogue du Ressuscité avec ses disciples (Épître des Apôtres), et un recueil de paroles de Jésus (Évangile selon Thomas). C’est peu, très peu...

À l’autre extrémité, il y a les textes entièrement perdus (seul le titre est connu) ou dont il ne reste que quelques lignes, trop peu pour qu’on puisse déterminer précisément leur contenu – si bien que leur présence dans cette liste est discutable ! Il y en a 15.

Doctrine de Pierre

Évangile de la perfection

Évangile des douze apôtres (plusieurs textes ont apparemment circulé sous ce titre)

Évangile des Ébionites

Évangile des Égyptiens

Évangile des Nazaréens

Évangile selon Philippe

Montées de Jacques

Naissance de Marie

Prédication de Pierre

? Évangile de Basilide

? Évangile des quatre coins et points cardinaux du monde

? Évangile secret de Marc

? Mémoires des apôtres

? Questions de Marie

40 % des textes des trois premiers siècles sur Jésus et Marie sont donc entièrement perdus. À dire vrai, les pertes sont encore plus considérables, car, à ces textes, il faut ajouter les fragments de récits sur Jésus qui nous sont conservés dans des morceaux de papyrus, et dont l’origine est souvent inconnue. De même, des paroles attribuées à Jésus ont été conservées dans des écrits des premiers siècles, sans qu’on ne connaisse leur provenance.

Entre les textes bien conservés et les textes perdus se trouvent ceux dont il reste des fragments substantiels. Ils ont au nombre de 14. Parmi eux, l’Évangile de Judas fait partie des mieux conservés, puisque plus de 75 % de son contenu est maintenant reconstitué :

Dialogue du Sauveur

Évangile de Judas

Évangile de Marie-Madeleine

Évangile de Pierre

Évangile du Sauveur

Évangile selon les Hébreux

Lettre apocryphe de Jacques

Lettre de Pierre à Philippe

Livre de Thomas l’Athlète

Livre secret de Jean

Première Apocalypse de Jacques

Seconde apocalypse de Jacques

Questions de Barthélemy

Sagesse de Jésus-Christ

Face à ces textes, l’historien se pose naturellement la question de la fiabilité des traditions transmises dans ces textes. Or, on a tendance à penser qu’un texte qui transmet une image inhabituelle de Jésus est plus fiable que ceux reçus par les institutions ecclésiastiques et on en conclut souvent que les évangiles apocryphes seraient plus fiables que les canoniques – c’est sur cette base que les médias se sont emparés de l’Évangile de Judas durant ces derniers mois. Certains, généralement issus des milieux conservateurs des Églises, pensent exactement le contraire : ils estiment que les quatre évangiles du Nouveau Testament contiennent la vérité sur Jésus – toute la vérité, rien que la vérité. Les choses sont beaucoup plus complexes pour l’historien que je suis.

Les évangiles apocryphes se réclament tous de Jésus et prétendent retransmettre fidèlement son enseignement, mais y voir pour cette raison des traditions plus authentiques que les autres est faire fausse route. Après tout, les évangiles du Nouveau Testament ont la même prétention, et ce n’est pas parce qu’ils ont pris le dessus sur les autres que ce qu’ils disent de Jésus est faux ou biaisé. Ce n’est pas non plus pour cette raison qu’ils sont plus fiables que les autres, car il est clair que, dans le processus de sélection des évangiles, ce n’est pas la véracité historique des textes qui a joué.

De fait, les biblistes comme les historiens admettent qu’aucun « évangile », qu’il figure ou non dans la Bible, ne peut être considéré comme un témoignage historiquement fiable sur Jésus ; les données historiques, s’il y en a, sont toujours mêlées à des matériaux légendaires. Et cela n’est guère surprenant, car les textes sur Jésus et sur les apôtres composés dans les premiers siècles n’ont pas été écrits pour raconter fidèlement ce que Jésus et les apôtres avaient fait, mais pour fixer et transmettre les traditions reçues et véhiculées dans des communautés. Ce sont des textes confessants, et non des livres d’histoire : les chrétiens qui les ont écrits cherchaient à légitimer leur foi et à l’ancrer en Jésus. Rien d’étonnant, dès lors, que ces évangiles s’intéressent plus au contenu du message de Jésus qu’à sa personne : ils visent à transmettre la révélation reçue de lui, non à retracer dans le détail son existence.

L’historien doit donc peser, au cas par cas, ce qui est dit de Jésus dans chacun des textes, qu’il soit canonique ou apocryphe, pour déterminer la fiabilité des traditions qu’il rapporte. C’est un travail long, prudent, qui nécessite des recherches sur le contexte de production de chaque texte, sa cohérence interne, ses sources, les textes parallèles, et sa conformité avec ce que l’on sait par ailleurs du judaïsme et du paganisme antiques. Les résultats de ces recherches sont souvent fragiles et rarement indiscutables, ce qui est normal, puisque nous n’avons bien conservé qu’une très petite partie des traditions des origines sur Jésus.

Pour illustrer ce travail des historiens, j’aimerais revenir à l’Évangile de Judas : transmet-il ou non des traditions anciennes sur Jésus ? Ce qu’il affirme est-il plus crédible que ce que nous trouvons dans les évangiles canoniques et, plus largement, dans les autres récits des premiers siècles sur Jésus ? Plusieurs éléments sont ici à prendre en compte.

En premier lieu, le caractère polémique de l’Évangile de Judas est évident : Jésus affirme que ses apôtres ne savent pas réellement qui il est (p. 34) ; ils ont été dupés par des puissances mauvaises et ont « planté en [son] nom des arbres sans fruits, et de manière honteuse » (p. 39). Les disciples rejettent les critiques de Jésus ; ils se mettent en colère et blasphèment contre lui (p. 34) : « Jésus dit à ses disciples : “En quoi me connaissez-vous ? En vérité je vous le dis, aucune génération ne me connaîtra parmi les hommes qui sont parmi vous.” Lorsqu’ils entendirent cela, les disciples commencèrent à s’indigner, à [s’emplir de] colère et à blasphémer contre lui en leur cœur. [...] Leur esprit ne put prendre le risque de se tenir devant Jésus, excepté Judas, l’Iscariote. Il fut capable de se tenir devant lui, pourtant il ne fut pas capable de regarder son visage de ses yeux et il tourna sa face en arrière. »

Les apôtres sont ici les symboles des formes du christianisme desquelles le christianisme actuel descend ; ils sont accusés de trahir l’enseignement de Jésus avec arrogance. Contre eux se dresse la figure de Judas, plus humble, et apte à comprendre ce qui touche aux réalités spirituelles. Écrivain polémique, l’auteur de l’Évangile de Judas connaît manifestement les évangiles canoniques, ou au moins une partie d’entre eux – en tout cas l’Évangile selon Matthieu et l’Évangile selon Luc. Ce seul constat lui ôte une grande partie de son intérêt pour reconstituer l’histoire de Jésus : les chances qu’il contienne des matériaux plus anciens que les textes déjà connus sont minces.

En deuxième lieu, l’Évangile de Judas ne dit presque rien de Judas et ne raconte pas comment il a trahi Jésus. Il n’est fait que brièvement allusion à cette dernière action dans les dernières lignes du texte (p. 58) : « (Les) grands-prêtres (des Juifs) murmurèrent : “C’est dans la salle d’hôte de son lieu de prière qu’il est entré.” Et certains des scribes étaient là qui observaient afin de le capturer dans le lieu de prière. En effet, ils craignaient le peuple car il était considéré par tous comme un prophète. Puis ils s’approchèrent de Judas et lui dirent : “Que fais-tu, toi, en ce lieu ? Tu es le disciple de Jésus !” Et lui leur répondit selon leur désir. Judas reçu de l’argent et il le leur livra. »

L’historien doit donc peser, au cas par cas, ce qui est dit de Jésus dans chacun des textes, qu’il soit canonique ou apocryphe, pour déterminer la fiabilité des traditions qu’il rapporte. C’est un travail long, prudent, qui nécessite des recherches sur le contexte de production de chaque texte, sa cohérence interne, ses sources, les textes parallèles, et sa conformité avec ce que l’on sait par ailleurs du judaïsme et du paganisme antiques. |

Ainsi s’achève l’Évangile de Judas, qui ne contient aucun récit détaillé de la trahison de Judas et de la mort de Jésus, et qui ne dit presque rien de ce qui est arrivé par la suite à Judas ; le lecteur de l’Évangile de Judas apprend seulement que Judas sera exclu du groupe des disciples, et qu’il y sera remplacé, ce qui fait écho aux Actes des Apôtres canoniques, 1,15-26. Manifestement l’auteur de l’Évangile de Judas n’avait pas accès à des traditions développées et spécifiques sur Jésus et sur Judas.

Enfin, l’Évangile de Judas se réclame certes de Jésus, mais les propos qu’il met dans sa bouche dont difficilement imaginables dans la bouche d’un prophète itinérant en Palestine au Ier siècle, même si ils ont des attaches dans le judaïsme mystique. Ils tranchent avec ce que les autres textes conservés nous apprennent sur le Jésus de l’histoire et peuvent être en revanche rapprochés de spéculations attestées dans des écrits du IIIe siècle comme l’Apocryphe de Jean ou l’Évangile des Égyptiens retrouvé à Nag Hammadi (= Le Livre du grand Esprit invisible). L’historicité des propos mis dans la bouche de Jésus dans l’Évangile de Judas est en conséquence très douteuse.

L’Évangile de Judas est donc inutilisable pour reconstituer l’enseignement et la vie de Jésus et des apôtres. Faut-il pour autant le considérer comme un texte sans intérêt ? Ce serait faire fausse route, car cet évangile apocryphe apporte des matériaux inespérés aux spécialistes de la gnose chrétienne. On entend par là des formes ésotériques du christianisme des premiers siècles. Elles affirment que le salut des hommes résulte de la connaissance (gnôsis, en grec) de mystères secrets sur l’origine et la fin du monde et de l’homme ; c’est pourquoi les historiens les appellent « gnose » ou « gnosticisme ».

On a longtemps considéré ces mouvements comme des tendances déviantes – pour ne pas dire hérétiques – du christianisme. Mais la recherche récente montre que la gnose fait partie intégrante du christianisme des origines ; on ne peut plus désormais parler des premiers chrétiens sans parler des gnostiques. Or, les communautés se réclamant de l’Évangile de Judas n’étaient jusqu’ici connues que par les polémistes qui ont lutté contre eux. Avec l’Évangile de Judas, les historiens disposent dorénavant d’une source de valeur ; ils peuvent désormais tenter de comprendre l’enseignement de ces communautés de l’intérieur, de les situer parmi les divers courants chrétiens des origines, et d’analyser les critiques qui leur ont été adressées.

L’intérêt de l’Évangile de Judas réside donc dans le fait qu’il nous donne une nouvelle preuve de la prodigieuse diversité du christianisme des origines. C’est, à mes yeux, l’apport fondamental de bien des évangiles apocryphes. Grâce à ces textes, nous avons en effet accès à des représentations de Jésus qui nous semblent étranges, et à des traditions surprenantes.

Or, lorsqu’au XXIe siècle, on pense à Jésus, on évoque, inconsciemment, les Jésus décrits dans les quatre évangiles canoniques, voire le Jésus combinant ce qu’en disent ces quatre textes. Car la présence de ces évangiles dans la Bible leur a donné une importance exceptionnelle : ils ont été lus et relus au fil des siècles ; les commentaires qui en ont été donnés occupent plusieurs rayonnages dans les bibliothèques. Ils occupent en quelque sorte notre inconscient collectif, modelant notre représentation de Jésus.

Mais cela n’a pas été toujours le cas : au Ier comme au IIe siècle, d’autres représentations de Jésus circulaient, d’autres histoires, d’autres paraboles de Jésus étaient connues. Certains milieux ne considéraient pas Jésus comme le fils de Dieu incarné, mais voyaient en lui un prophète humain, d’autres le Sauveur descendu sur terre sans véritablement prendre chair... Les représentations transmises par les quatre évangiles canoniques n’étaient apparemment pas majoritaires – elles étaient en tout cas contestées. Les apocryphes témoignent aussi d’usages liturgiques et de prières mal connus par ailleurs. En somme, ils ouvrent une précieuse lucarne sur ce qu’était le christianisme dans les premiers siècles, avant le processus d’uniformisation qui a conduit au christianisme actuel : une multitude de communautés se caractérisant par des pratiques et des doctrines différentes, mais qui, toutes, affirmaient respecter l’héritage de Jésus.

La littérature apocryphe atteste mieux que d’autres l’éclatement des théologies et des pratiques des premières générations de chrétiens et complexifie considérablement notre connaissance du christianisme des premiers siècles. Elle permet, par là-même, de mieux saisir la diversité de l’héritage légué par Jésus. Car, plus nous aurons connaissance de la variété des premiers mouvements se réclamant de lui, plus il sera possible de reconstituer l’enseignement et les pratiques qui sont à leur source.

Il n’est pas dit que cette recherche parviendra un jour à

son terme. Ce qui apparaît toutefois de plus en plus évident,

c’est que le message de Jésus ne devait pas être dénué

d’ambiguïtés. Comment, sinon, expliquer la très

grande diversité des communautés se mettant sous son patronage

? ![]()

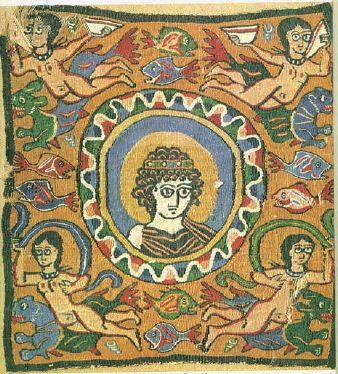

Exemple de la douce confusion du christianisme

ancien

entre sources évangéliques et mythologiques :

broderie copte représentant un saint entouré de Néréides

1. S. Emmel, « Preliminary Reedition and Translation of the Gospel of the Savior… », Apocrypha 14 (2003), p. 9-53.

2. Je cite la traduction française provisoire de l’Évangile de Judas établie par Pierre Cherix (Université de Genève) sur la base du texte copte mis à disposition sur Internet par The National Geographic Society. Sur la traduction française parue en 2006 (L’Évangile de Judas du codex Tchacos. Traduction intégrale et commentaires de R. Kasser, M. Meyer et G. Wurst, avec la collaboration de F. Gaudard, trad. par D. Bismuth, Paris, Flammarion, 2006), cf. mon compte rendu dans Cahier Évangile 137, p. 127-128 et sur le site http://www.bible-service.net/site/699.html.

| Bienvenue |

|

|

|

| Numéro 209 |

|

|