|

|

|

L’époque de la parution de La Vie de Jésus de Renan est aussi l’apogée de la production d’une imagerie jésulâtre, souvent sulpicienne, qui connaît aujourd’hui encore de «beaux jours». Nous vous en proposons ici quelques exemples en illustration, du Sacré-Cœur de Jésus à Jesus-Christ Superstar en passant par Gustave Doré… |

Si chaque situation hu-maine reste unique et si chaque drame vécu ne supporte aucune comparaison, la question du sens de la vie et de la foi en Dieu devant le mal et la souffrance ne cesse de se reposer à nous. Sous cette formulation, ou sous une autre, cette question a interrogé bien des philosophes et théologiens, de Saint Augustin à Paul Ricœur. L’existence du mal est probablement l’un des obstacles à la foi les plus répandus. Il nous est si difficile d’accepter que Dieu, de façon générale, n’agisse pas efficacement contre le mal, quel qu’il soit !

Avec la Shoah, le mal radical, indicible, vécu il y a quelques dizaines d’années à peine, se pose à nouveau, de façon plus impérieuse encore, la question de la toute-puissance de Dieu. Qui est ce Dieu qui laisse exterminer plus de cinq millions de Juifs, hommes, femmes et enfants, qui permet la monstruosité sans intervenir, qui reste silencieux, comme absent, ou au moins indifférent ? Peut-on encore imaginer que le Dieu d’amour dont parle Jésus est également Dieu tout-puissant ? Ces deux façons de concevoir Dieu ne sont-elles pas totalement contra-dictoires ?

Il n’est certainement pas possible de penser Dieu aujourd’hui de la même façon qu’avant la Shoah. Mais n’est-ce pas là une occasion favorable de remettre en question nos certitudes, toujours à réformer ? Les intuitions de théologiens comme Wilfred Monod (« Dieu s’efforce et ne réussit pas toujours. Quel soulagement de le croire ! ») prennent alors toute leur valeur. Les paroles de Dietrich Bonhoeffer, victime de la sauvagerie nazie, (« Seul un Dieu faible peut nous venir en aide ») apportent un éclairage précieux à nos questions.

Raphaël Picon, professeur de théologie pratique à l’IPT et rédacteur en chef d’Évangile et liberté, nous propose, à partir du drame d’Auschwitz, une réflexion sous forme d’un parcours qui va du silence à l’action, en traversant la révolte, la mémoire, puis le réveil. Silence nécessaire et respectueux, révolte salutaire contre l’injustice, la barbarie, et l’impuissance, mémoire qui relève du devoir, et qui permet d’envisager un lendemain, réveil avec une nouvelle conception de Dieu « potentialité de ce monde », action enfin, qui ouvre à l’avenir. Cette action, dont il faut reconnaître la fragilité, est miraculeusement possible, et enracinée dans le fait de la natalité : « un enfant nous est né ». Dieu ne désigne-t-il pas alors « cette force du recommencement » ?

M.-N. et J.-L. Duchêne.

Allocution adressée au Mémorial de Caen lors des cérémonies commémoratives des 60 ans du débarquement allié.

Quel Dieu a pu laisser faire cela, et se taire ? Comment croire en Dieu après Auschwitz ? Cette question qui, à sa manière, relance celle de Job devant le mal radical, ébranle en profondeur la légitimité du discours théo-

logique et l’expérience de la foi. Faut-il alors congédier le Dieu « Seigneur de l’histoire » et s’en remettre à la seule impuissance d’un Dieu soucieux, en devenir et solidaire ? Mais la foi n’est-elle pas toujours, et nécessairement, une révolte contre la fatalité, une résistance contre le désenchantement, une quête d’infini au cœur même de la finitude humaine ?

Le silence

C’est en valorisant le silence que j’aimerais commencer cette conférence et recevoir la question qui nous est posée ; ce silence qui vient au secours de ces mots devenus insignifiants devant la douleur. Comment dire le mal radical dont Auschwitz est devenu le symbole ? L’horreur effroyable nous laisse bouche bée, sans voix, car rien du drame vécu ne peut être totalement porté au langage, repris dans les mots et devenir objet de communication. C’est toujours plus encore, ou pire, ou autrement que le récit que nous pouvons en faire ou entendre.

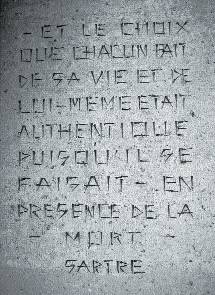

Les photos qui illustrent cet article ont été prises au Mémorial des Martyrs de la Déportationà Paris qui a été conçu par l’architecte Georges-Henri Pingusson (1894-1978) et inauguré par le Général de Gaulle le 12 avril 1962. Situé à la pointe Est de l’Île de la Cité au chevet de la cathédrale Notre-Dame, ce Mémorial est une des œuvres les plus emblématiques de cet architecte qui, dans les années 1930, était membre de l’Union des Artistes Modernes aux côtés de Mallet-Stevens et qui a travaillé dans l’après-guerre à la reconstruction de la Sarre.

L’architecture frappe par le recueillement auquel elle invite. Les 200.000 morceaux de verre rétro-éclairés qui illuminent le couloir reproduit en couverture représentent tous les Français morts en déportation dans les camps nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Gravé au-dessus de l’entrée on peut lire: «Pardonnne, n’oublie pas» et face à l’entrée: «Pour que vive le souvenir des deux cent mille français, sombrés dans la nuit et le brouillard, exterminés dans les camps nazis».

Ce monument est accessible gratuitement au public tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 17 heures (19h. d’avril à septembre)

Silence par pudeur aussi, pour ne pas de suite reprendre et enfermer l’événement dans le cours de nos phrases et dans nos catégories de pensée. L’événement est toujours hors norme, hors cadre, il excède dans la brutalité même de son avènement toute logique et toute causalité. Ce qui arrive peut certes être raccroché à une histoire particulière, et c’est bien ce que nous montrent les premiers éléments d’exposition du Mémorial de Caen qui évoquent, entre autres, les méfaits économiques de la crise de 1929 pour introduire la deuxième guerre mondiale. Auschwitz est inscrit dans une série de faits, est précédé par une histoire. Il n’en demeure pas moins que ce qui s’y est passé excède toute prévisibilité. Il porte en lui un excès d’horreur et de mal qu’aucune causalité, qu’aucune série de faits ne parvient fondamentalement à expliquer. Et c’est précisément la mesure de cet extra-ordinaire qui nous fait résister devant la parole afin de ne pas la banaliser dans le déploiement si familier de nos vocabulaires.

Silence respectueux aussi, devant la douleur et la plainte d’autrui pour leur donner le temps de se dire et pour ne pas déjà se les annexer. Il y a toujours quelque chose de moralement douteux à vouloir s’identifier au drame de l’autre. Cette modalité de la compassion nie le caractère toujours si singulier de la souffrance. Comme si nous étions tous les victimes d’Auschwitz. Comme si, dans un tout autre domaine, sans équivalence à celui-ci, nous fûmes « tous américains » le 11 septembre 2001. La parole nous sert bien souvent de paravent devant le gouffre béant de la souffrance d’autrui, comme une ultime manière d’apprivoiser le mal, de le mettre à distance de soi. Il y a, paradoxalement sans doute, une dimension fortement libératrice à l’idée d’un Dieu silencieux. Un Dieu de silence, c’est aussi un Dieu qui nous laisse nous raconter, déployer l’intrigue de nos vies, nous dire en toute vérité.

Silence enfin, car qui oserait faire du mal un objet de spéculation ? Prétendre pointer l’origine du mal, en expliquer le pourquoi, risque toujours de le relativiser, de l’inscrire dans un système qui lui confère de fait une raison d’être. L’expliquer revient à l’intégrer à une vision du monde et à un système de sens. Le philosophe Emmanuel Kant a fortement souligné la dimension proprement indéchiffrable, « inscrutable » du mal. Et cela pour rappeler qu’il appartient à la définition même du mal de nous renvoyer à un inexplicable, à quelque chose qui excède et dépasse nos compétences et possibilités rationnelles. Le silence ne relève pas ici d’une défaite de la pensée, mais plus précisément d’une pensée qui s’accepte dans ses propres limites, qui sait qu’elle ne peut pas tout comprendre, tout intégrer, tout dire. Il s’agit de valoriser une pensée qui ose reculer devant une explication dès lors que celle-ci risque de justifier l’injustifiable et de trouver ainsi des circonstances atténuantes.

Il y aurait d’ailleurs quelque chose de gênant, pour ne pas dire de douteux, à faire d’une telle horreur un objet de conférence. Lorsque le philosophe Hans Jonas écrit dans Le Concept de Dieu après Auschwitz 1 que « Auschwitz » met en question le Dieu de l’histoire, ne confère-t-il pas encore à ce drame une fonction, ne serait-ce que questionnante et déconstructive ? Auschwitz, dans la radicalité du mal qu’il symbolise, impose le silence, et va jusqu’à mettre en question la possibilité même de toute question. Il n’y a plus que la plainte à entendre et à recueillir. Et puis vient la révolte.

La révolte

Les textes en inserts sont les poèmes qui ont été gravés dans la pierre du monument de l’Île de la Cité à Paris

C’est vers elle que s’ouvre le deuxième temps de notre parcours.

La révolte est celle déposée devant un monde devenu barbare, monstrueux, capable de cette horreur irracontable, que même les mots ne peuvent contenir.

Révolte aussi devant un monde tellement obscur qu’il est parfois si difficile de discerner le bien du mal. Comment ne pas être tourmentés par le fait de vivre dans un monde où il est parfois impossible de savoir que faire pour accomplir un bien ou pour ne pas faire de mal ? Chacun sait, et ce constat a quelque chose d’horrible et de terrifiant, que certains maux conduisent à un bien et que certains biens aboutissent à des maux cruels.

Mais la révolte s’énonce aussi comme cet homme devenu ce loup pour l’homme, incapable de contenir ses fantasmes de toute-puissance et refusant de s’accepter dans ses propres limites. Voulant toujours plus, cet homme pour qui rien n’est jamais assez, refuse en somme d’être né, c’est-à-dire d’être mortel, de ne pas tout pouvoir, tout penser, tout dominer, tout réduire à lui. Cet élan vers le toujours plus est comme un poison distillé à la surface du monde.

Révolte aussi contre ces majuscules meurtrières qui, au nom de leurs idéaux, commentent les plus grands crimes 2. C’est au nom de la liberté qu’on assassine, au nom de la tolérance qu’on exclut… C’est la philosophe Hannah Arendt, qui explique, à de nombreux endroits de son œuvre, que le totalitarisme, le mal du mal, est précisément de vouloir imposer un bien comme si les autres n’existaient pas, comme si nous pouvions fort bien nous passer des autres.

Révolte contre ce monde obscur, révolte contre cet homme si avide de toute-puissance qu’il en vient à nier les autres, et révolte, aussi, contre une certaine idée de Dieu.

On sait comment l’impossibilité de penser ensemble la toute-puissance de Dieu et sa bonté souveraine, devant les souffrances injustes, celles des innocents, motive fortement l’athéisme. Si Dieu est bon et tout-puissant pourquoi tolère-t-il alors le mal, pourquoi ne s’y oppose-t-il pas ? On se rappelle ici qu’Albert Camus, dans La peste, faisait dire au héros athée de son roman, le docteur Rieux, qu’il refuserait toujours d’aimer une création où des enfants souffrent, sont torturés et condamnés à mort par la maladie.

Nous aimerions citer aussi ces quelques lignes d’Alfred de Vigny, écrites dans son Journal à la date du 15 septembre 1862, sous la mention Jugement dernier : « Ce sera ce jour-là que Dieu viendra se justifier devant toutes les âmes et tout ce qui est vie. Il paraîtra et parlera, il dira clairement pourquoi la création et pourquoi la souffrance et la mort de l’innocence, etc. En ce moment, ce sera le genre humain ressuscité qui sera le juge, et l’Éternel, le Créateur, sera jugé par les générations rendues à la vie 3. »

Ce n’est pas seulement l’idée d’un Dieu qui peut tout et qui fait tout qui s’écroule à Auschwitz ; ce Dieu qui serait le grand Seigneur de l’Univers et qui aurait tout pensé, voulu, organisé. Meurt aussi à Auschwitz l’idée d’un Dieu resté les bras croisés pour nous laisser li-bres. Un Dieu qui aurait de lui-même décidé du haut de sa splendeur de se mettre en retrait pour nous rendre indépendants, autonomes et majeurs. Comment aimer et croire encore en un Dieu qui se contente de permettre un mal qu’il pourrait empêcher ?

Devant ce Dieu de la grande maîtrise, nous pourrions bien vouloir nous associer à Ivan Karamazov dans le roman de Dostoïevski et reprendre, nous aussi, notre billet d’entrée… « C’est par amour pour l’humanité, dit Ivan, que je ne veux pas de cette harmonie. Je préfère garder mes souffrances non rachetées et mon indignation persistante, même si j’ai tort ! D’ailleurs, on a surfait cette harmonie ; l’entrée coûte trop cher pour nous. En honnête homme, je suis même tenu à le rendre au plus tôt. C’est ce que je fais. Je ne refuse pas d’admettre Dieu, mais très respectueusement je lui rends mon billet 4. »

Mais la révolte, la colère, le refus, ne sont-ils que le dernier bastion de l’espoir ? Dire non, n’est-ce pas toujours aussi faire entendre un oui ? Résister, refuser, condamner, n’est-ce pas toujours pointer la possibilité même chancelante d’un autrement ? Salutaire révolte qui nous pousse à sortir de nous-mêmes, à refuser de nous laisser emmurés dans le silence et prisonniers de la souffrance. Courageuse révolte qui exprime et qui porte en elle l’espoir d’un autrement.

La mémoire

Et cet autrement sera déjà un acte de mémoire. Se souvenir, résister à l’oubli, conserver une trace pour ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas que tout cela ne soit pour rien. La mémoire est comme chargée ici de faire œuvre de la seule rédemption qui reste : celle de sauver l’avenir avant même qu’il ait commencé. Se souvenir pour empêcher la répétition, pour briser la fatalité. Plus jamais ça ! Ce mémorial ici à Caen est bel et bien une œuvre rédemptrice, une sentinelle contre le pire dont l’humain est capable, un projet pour l’avenir. « Construire la paix » est précisément le nom donné à la dernière section de ce lieu.

Mais comment faire de la mémoire un devoir ? Dans son ouvrage intitulé La mémoire, l’histoire, l’oubli, le philosophe Paul Ricœur pose ainsi la question : « Comment est-il possible de dire tu te souviendras, donc tu déclineras au futur cette mémoire qui se donne comme la gardienne du passé ? Plus gravement, poursuit le philosophe, comment peut-il être permis de dire tu dois te souvenir, donc tu dois décliner la mémoire au mode impératif 5. »

Ce travail de la mémoire relève d’un devoir à travers notamment la notion de dette. C’est Paul Ricœur qui précise que cette idée de dette est inséparable de celle d’héritage. Nous sommes redevables à ceux qui nous ont précédés d’une part de ce que nous sommes. « Le devoir de mémoire ne se borne pas à garder une trace matérielle, scripturaire, des faits révolus, mais il entretient le sentiment d’être obligés à l’égard de ces autres […] qui ne sont plus 6. »

Obligés à l’égard de ces autres, nous le sommes parce qu’ils nous ont transmis une part de ce que nous sommes, mais aussi parce que leur passé demeure celui de notre propre présent. Auschwitz, et tous les drames de notre siècle passé, s’imposent à nos devoirs de mémoire car ils constituent le passé, non dépassé, de notre propre présent. Ils tissent toujours et encore la trame de notre histoire commune. S’obliger à la mémoire, c’est reconnaître que ce qui s’est passé, nous concerne encore dans notre présent, que ce passé-là est coextensif à notre présent. C’est la prise de conscience de ce « commun », de cette notion d’héritage et de cette contemporanéité du passé qui est nécessaire pour rendre cette mémoire obligée. Devoir de mémoire qui, nous le voyons bien, est bel et bien une lutte contre la disparition des traces, une résistance contre l’oubli pour nous ramener là d’où en partie nous venons.

Mais pour que cette mémoire soit précisément devoir, résistance, lutte, encore faudrait-il qu’à côté de cette même mémoire une place soit aussi laissée à l’oubli, comme l’a fort bien montré Paul Ricœur dans son livre déjà cité. Car il y a bien, dit-il, une « pathologie de la mémoire » à pouvoir conserver, à tout mémoriser, et à lester ainsi le temps présent de tout ce qui n’est plus. L’oubli, loin d’être seulement une distorsion et un trouble de la mémoire, apparaît comme la condition d’une véritable mémoire ; d’une mémoire travaillée, habitée, pensée et non simplement une accumulation impersonnelle, imposée et non sélective 7.

Se souvenir afin de sauver l’avenir de la répétition et résister ainsi à la fatalité du mal et de la souffrance. Se souvenir car ce qui précède est notre seul héritage et façonne notre seule histoire commune. Se souvenir aussi pour faire que remontent jusqu’à nous des expériences, des convictions, des témoignages qui peuvent refaire surface pour nous porter vers demain, nous éveiller à un lendemain possible.

Le réveil

Le triangle cousu au vêtement des déportés devait, selon la couleur, indiquer la raison de la condamnation. C’est ce signe que l’architecte du monument parisien a utilisé pour le niches creusées dans les murs qui portent le nom des camps de la mort et contiennent de la terre du lieu et des cendres de victimes.

Ce travail de la mémoire réveille en nous le souvenir d’un Dieu cru et aimé tout différemment que sous la forme de ce grand Seigneur de l’histoire. Dieu n’a-t-il pas aussi été pensé comme ayant subi le mal, l’impuissance et l’échec ? La croix n’est-elle pas l’illustration tragique de la propre mise en échec de la prédication de Jésus et de l’impuissance de Dieu d’empêcher le meurtre ?

Le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer, pendu par les Nazis, écrivait dans une lettre de prison datée du 16 juillet 1944 et recueillie après sa mort dans un livre intitulé Résistance et soumission : « Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Dieu se laisse déloger du monde et clouer sur la croix. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il est avec nous et nous aide 8. » « Seul un Dieu faible peut nous venir en aide », écrit-il encore. Que ce soit Dieu lui-même qui soit crucifié, que ce soit Jésus de Nazareth prophète de Dieu, voilà qui revient au même : l’événement de la croix dit la faiblesse de Dieu et sa solidarité profonde avec tous les crucifiés.

C’est cette même idée que nous retrouvons chez le théologien et pasteur Wilfred Monod lorsqu’il explique, dans une prédication de Vendredi saint intitulée précisément « Dieu vaincu », que Dieu ne saurait être la première cause du mal et de la souffrance, mais qu’il en est, en Jésus, la première victime.

Et Monod, loin de se morfondre de cela, y décèle, comme Bonhoeffer, la possibilité d’une vérité plus précieuse. Dans un texte intitulé « Un athée », Monod écrit ceci : « C’est toujours le drame du calvaire qui recommence. Eh bien ! ce Dieu vaincu est celui qui parle à mon cœur. Je ne pourrais pas adorer une divinité qui serait responsable de la continuation du monde actuel. On nous objecte : Dieu ne veut pas expressément tout ce mal, il se borne à le permettre. Oui, il le permet expressément et cela revient au même. Alors dira-t-on que s’il ne permet pas, il essaye d’empêcher ? C’est précisément l’hypothèse que je formule. Dieu s’efforce et ne réussit pas toujours. Quel soulagement de le croire ! Diminuée métaphysiquement, la divinité est moralement grandie 9. » Mais il ne s’agit pas, pour Monod, de contester en soi la notion de toute-puissance de Dieu, ce qu’il entend souligner, c’est que « Dieu n’est pas encore totalement manifesté », que pour l’heure, Dieu n’a pas encore réalisé sa toute-puissance, Dieu n’existe pas encore en plénitude, sa puissance est en puissance.

Dieu ne serait donc pas tant à croire comme le grand Seigneur de l’histoire, qui peut tout et qui fait tout, mais comme une puissance de transformation à l’œuvre dans le réel. Et c’est là que réside le bouleversement théologique occasionné par les grands drames de notre histoire. Comment penser Dieu de manière crédible ? Comment aimer Dieu encore, lui donner une nouvelle chance ? En croyant que Dieu n’est peut-être pas tant l’être le plus puissant mais la puissance même de l’être. L’argument de l’athéisme aura toujours raison si Dieu n’est qu’un être parmi les autres. Si Dieu « existe », au sens où nous pouvons dire qu’une personne existe, qu’est-ce qui peut alors le rendre Dieu pour nous sinon précisément sa toute-puissance ? Mais que Dieu soit l’être le plus puissant ou un être impotent revient finalement au même : Dieu est toujours cet objet que l’on domine, que l’on maîtrise, que l’on manipule. Si Dieu n’est pas l’être le plus puissant, il est peut-être à penser et à croire comme la puissance même de l’être 10. Comme cette impulsion du début, cette force créatrice, ce principe initial, qui permet la vie et le monde. Dieu n’est pas identifié à ce qui arrive, à ce qui advient au monde, mais à la potentialité même de ce monde.

C’est encore ce que dit à sa manière Wilfred Monod lorsqu’il écrit 11 : « la réalité présente est un mystère dont l’origine nous échappe ; et j’appelle Dieu l’effort partout manifesté, pour transformer la réalité. C’est un effort intelligent, moral, douloureux, sans cesse contrecarré. » « Avoir foi en Dieu, écrit-il encore, ce n’est pas une simple croyance intellectuelle, c’est un acte héroïque, c’est un enrôlement personnel au service de la vérité, de la justice, de la beauté, de l’amour. Dieu est un effort, un appel à transfigurer le réel. » Il ne s’agit donc plus, on l’aura compris, de placer Dieu à l’origine de ce qui est, mais d’œuvrer ici même pour que Dieu soit possible. Il ne s’agit plus de spéculer sans fin sur pourquoi le mal mais bel et bien de s’éveiller à l’action, pour lutter contre ce mal.

C’est à cette même conclusion que nous conduit le philosophe Paul Ricœur dans son livre intitulé Le mal. Il écrit, au terme d’un parcours qui l’a conduit à présenter les différentes formes de rationalité que la question du mal a suscitées dans l’histoire de la pensée : « Pour l’action, le mal est avant tout ce qui ne devrait pas être, mais doit être combattu. En ce sens, l’action renverse l’orientation du regard. Sous l’emprise du mythe, la pensée spéculative est tirée en arrière vers l’origine : d’où vient le mal ? demande-t-elle. La réponse – non la solution – de l’action, c’est : que faire contre le mal ? Le regard est ainsi tourné vers l’avenir, par l’idée d’une tâche à accomplir, qui réplique à celle d’une origine à découvrir 12. »

L’action

C’est bien à cette action qu’il nous faut nous remettre maintenant ; une action désormais placée sous le sceau hautement signifiant de la grâce. Qu’est-ce que la grâce, en effet, sinon le simple fait d’avoir été possibles. Non pas le fait d’être ce que nous sommes, ni même d’abord d’être aimés, reconnus, pardonnés, mais le fait, plus originaire encore, d’avoir été possibles. Car ce simple fait contient de lui-même la promesse d’un monde nouveau. La naissance est le lieu de la grâce comme l’attestation formelle d’un monde qui demeure, en dépit de tout, ouvert à l’avenir, à autre chose, à du neuf. C’est cette puissance du possible, cette force proprement transcendante qui s’incarne dans le simple fait de la natalité.

Hannah Arendt nous met sur la voie de ces propos lorsqu’elle écrit, dans La condition de l’homme moderne, ce texte magnifique:

« Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c’est finalement le fait de la natalité, dans lequel s’enracine ontologiquement la faculté d’agir. En d’autres termes : c’est la naissance d’hommes nouveaux, le fait qu’ils commencent à nouveau, l’action dont ils sont capables par droit de naissance. Seule l’expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l’espérance, ces deux caractéristiques essentielles de l’existence que l’antiquité grecque a complètement méconnues, écartant la foi jurée où elle voyait une vertu fort rare et négligeable, et rangeant l’espérance au nombre des illusions pernicieuses de la boîte de Pandore. C’est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse dans la petite phrase des évangiles annonçant leur bonne nouvelle : Un enfant nous est né 13. »

Nous n’oublions pas que chez Arendt, ce miracle de la naissance qui sauve le monde est affirmé au terme d’un parcours qui a placé la fragilité au cœur même de l’action et de l’histoire. Et c’est donc face à la mort, en tension, en lutte avec elle, que la natalité se trouve exaltée. Telle une façon de concevoir la natalité comme la manière ultime d’en finir avec les illusions de l’immortalité, de cette velléité de domination et de toute-puissance que nous évoquions tout à l’heure. Comme une façon de dire que c’est en acceptant notre fragile humanité que la naissance s’impose réellement comme cette « interférence » qui « interrompt l’automatisme inexorable de la vie quotidienne […] se précipitant vers la mort 14 ».

Mais cette grâce d’avoir été possibles, ce miracle de la natalité, n’est pas seulement cette impulsion créatrice de notre vie, cette grâce traverse l’existence pour ressurgir à chaque instant et nous ressaisir à nouveau. C’est bien cette grâce d’avoir été possibles qui nous touche à nouveau lorsque nous nous trouvons réaffirmés dans notre être, redéployés dans le monde, éveillés à de nouvelles possibilités d’existence. C’est bien cette grâce qui nous saisit lorsque nous nous surprenons capables d’innovation et d’action, lorsque la bonne nouvelle des évangiles devient la nôtre : un enfant nous est né, le monde nous est redevenu possible.

Cette action, enfin possible, s’acceptera désormais dans sa fragilité, comme ayant pu ne pas être possible, comme étant proprement miraculeuse, comme étant possible alors que plus rien ne pouvait l’espérer. Dieu désigne alors cette force du recommencement. Cette puissance du matin qui fait que malgré tout, malgré ce qui s’est passé, tout en étant contemporain à ce passé qui n’est pas dépassé, une nouveauté demeure possible. Une étoile. Un lendemain possible.

Du silence à l’action, en passant par la révolte, la mémoire et le réveil, les drames de notre histoire collective ne rempliront pas la dernière page de l’histoire humaine.

| Bienvenue |

|

|

|

| Numéro 186 |

|

|