« Je ne peux

voir une souffrance sans me poser deux questions : quelle en est la

cause, et que puis-je faire pour y remédier ? ». Cette

préoccupation de William Booth, pasteur méthodiste anglais,

explique pourquoi le mouvement qu’il a fondé embrasse de

par le monde un si large faisceau d’activités.

Pour William Booth, l’Évangile est une énergie

capable de transformer la vie de tout homme. Révolté par

la misère des populations ouvrières en pleine révolution

industrielle, il prêche dans la rue, dans des arrière-salles

de bistrot ou sous un chapiteau de cirque. Joignant le geste à

la parole, il fait ouvrir des abris pour des centaines de miséreux

et apporte des réponses concrètes à leurs besoins.

Son action se résume en trois mots : « Soupe, savon, salut

». Pour encadrer et mettre à l’œuvre les nouveaux

convertis, il structure le mouvement de façon hiérarchique

: « l’Armée du Salut » est née.

Le mouvement essaime rapidement au-delà des frontières.

Catherine Booth, fille du fondateur, débarque en France en 1881.

Entre 1917 et 1934, les « commissaires » Albin et Blanche

Peyron donnent à l’organisation un essor remarquable. Le

couple prêche Jésus-Christ, Sauveur des hommes, et se lance

dans la création d’institutions sociales novatrices, à

Paris (Palais de la Femme, Cité de Refuge…) et en province.

L’action menée en Guyane française aboutit à

la suppression du bagne.

Pendant

la Seconde Guerre mondiale, l’Armée du Salut est interdite.

Marc Boegner, président du Conseil national de l’Église

réformée de France, obtient du gouvernement de Vichy que

les officiers soient intégrés à l’ERF comme

évangélistes, et que les établissements soient

rattachés à l’Association des Diaconesses de Reuilly.

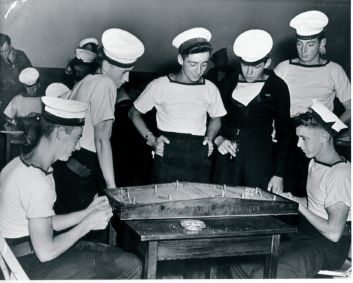

La paix revenue, l’Armée du Salut développe diverses

actions pédagogiques en faveur de la jeunesse. Après les

« Trente glorieuses », elle participe aux dispositifs de

lutte contre les exclusions (ex. : la création de la Banque alimentaire),

organise et gère des structures d’accueil d’urgence

en partenariat avec d’autres associations et avec les pouvoirs

publics.

Pendant

la Seconde Guerre mondiale, l’Armée du Salut est interdite.

Marc Boegner, président du Conseil national de l’Église

réformée de France, obtient du gouvernement de Vichy que

les officiers soient intégrés à l’ERF comme

évangélistes, et que les établissements soient

rattachés à l’Association des Diaconesses de Reuilly.

La paix revenue, l’Armée du Salut développe diverses

actions pédagogiques en faveur de la jeunesse. Après les

« Trente glorieuses », elle participe aux dispositifs de

lutte contre les exclusions (ex. : la création de la Banque alimentaire),

organise et gère des structures d’accueil d’urgence

en partenariat avec d’autres associations et avec les pouvoirs

publics.

En 1994, de nouveaux statuts distinguent la gestion de

l’action sociale de celle de l’évangélisation.

Désormais, la Congrégation de l’Armée du Salut,

reconnue comme Église par la Fédération protestante

de France, poursuit la mission spirituelle. Ses postes d’évangélisation

sont des lieux où se manifeste aussi une solidarité concrète

en faveur de personnes ou familles en difficulté (aide alimentaire,

accompagnement, activités de loisirs pour les enfants). L’animation

de rue auprès d’enfants de quartiers difficiles à

Strasbourg, Mulhouse et Montbéliard se développe avec

le concours d’autres Églises et communautés.

De son côté, la Fondation gère 45

établissements sociaux et médicosociaux offrant des prestations

de qualité pour la réinsertion d’adultes en situation

d’exclusion, l’éducation et la prévention de

la violence auprès des jeunes, l’insertion professionnelle

de personnes handicapées mentales, ou l’accompagnement en

fin de vie de personnes âgées. « Secourir, accompagner,

reconstruire » résume sa mission, et celle plus générale

de toute l’Armée du Salut.

En hiver, l’action auprès des publics en

grande précarité est renforcée pour faire face

aux situations de détresse. Sans délaisser les missions

de plus long terme, elle tente d’offrir le minimum vital –

un repas et un lit – aux personnes qui en sont dépourvues.

À Paris, le service de repas dans la rue se poursuit même

toute l’année.

Au service de Dieu et des hommes, l’Armée

du Salut reste portée par des valeurs fortes, chrétiennes

et humanistes. Animée d’une volonté permanente d’adaptation

aux attentes de notre société, elle ne cesse de mettre

en œuvre des réponses innovantes. Pour l’heure, elle

affronte la saison hivernale avec des budgets de plus en plus tendus.

Robert

Muller