|

Numéro 196

Février 2006

Sommaire & Résumés

Sommaire & Résumés

( : permet d'aller au corps de l'article)

: permet d'aller au corps de l'article)

Éditorial

Bible et démocratie,

par Laurent

Gagnebin,

Traduire la Bible dans une langue

accessible à tous, comme le fit Luther à partir de

1521, fut à bien des égards un geste révolutionnaire.

Le clergé se trouva en effet dépossédé

d’un pouvoir et d’un privilège : celui d’une

lecture et d’une interprétation exclusives des Écritures.

L’autorité de la Bible ne dépendra plus dorénavant

des... autorités religieuses...

haut haut

Questionner

Le même mot « libéralisme », étroitement

associé au mot « liberté », est utilisé

pour désigner à la fois un comportement économique,

et une attitude envers la religion. Vincens Hubac nous rappelle

que ces deux façons de penser ont une origine commune,

liée à la Réforme et à la Révolution

française.

Le Libéralisme,

par Vincens Hubac

Le mot « libéralisme

», apparu en 1823, est un mot de combat au service de la cause

pour la liberté politique et économique. Le XIXe siècle

est celui des révolutions, des nationalités et de

la démocratie. Il est aussi celui d’une expansion sans

précédent de l’Occident. Mais déjà

le mot ne définit plus ce qu’il aurait dû être...

haut haut

Réagir

On peut percevoir un écho mutuel des plaintes des

jeunes qui se sont soulevés dans les banlieues et de

celles, moins audibles celles-là, des jeunes du continent

noir. De la flambée des banlieues de Paris au sommet

franco-africain de Bamako, début décembre, comment

ne pas entendre les mêmes signes, les mêmes indices,

qui sont ceux d’un évident décalage ?

Jeunes des banlieues,

jeunes Africains : même désespoir , par Antoine

Bosshard

Tout au long de l’automne,

la France aura été secouée par une rébellion

des banlieues dont seule l’intensité était nouvelle.

Et marquée par les propos violents d’un ministre de

l’Intérieur pour certains jeunes des banlieues (mais

tous se sont sentis visés), parlant de « racaille »

et de recours au « karcher ». On en connaît les

effets...

haut haut

Ces mots qu'on n'aime pas

Colère de Dieu,

par Bernard Félix

La Bible, particulièrement

dans le livre des Psaumes, fourmille de passages qui appellent la

colère de Dieu contre les méchants qui nous oppriment.

Et, par voie de conséquence, s’installe chez les fidèles

une profonde crainte de cette colère...

haut haut

Carte blanche

Causalité et

but, par Olivier

Pigeaud

En lisant la récente édition

moderne du Nouveau Testament de Lefèvre d’Étaples

(1525) mon attention a été attirée par deux

passages : « Et il ne fit là guère de miracles,

pour leur incrédulité » Mt 13,58. Et : «

Pour ce que personne ne nous a loués » Mt 20,7. En

français d’aujourd’hui, on aurait écrit

« à cause de… » ou « parce que….

» De fait, à la lecture de certains textes bibliques,

on se demande parfois si le lien entre deux propositions est de

l’ordre de la cause ou de la conséquence....

haut haut

Série : la foi

1. Foi ou croire,

par André

Gounelle

Le théologien zurichois

G. Ebeling aurait dit, un jour : « On ne devrait pas dire

“j’ai la foi”, mais “je crois”. »

Ne croyez pas qu’il s’agisse là d’arguties

d’intellectuels et qu’utiliser un substantif ou un verbe

revient au même.

Le nom convient mal parce qu’il favorise un malentendu. En

principe, les substantifs désignent des objets. Or ce qu’on

a l’habitude d’appeler « foi » n’est

pas une chose qu’on détient, qu’on perd, qu’on

retrouve, qu’on transmet, comme un trousseau de clefs ou un

porte-monnaie...

haut haut

Billet

Le

méchant bon Dieu, par Henri

Persoz Le

méchant bon Dieu, par Henri

Persoz

Nous visitions, avec des amis,

la cathédrale de Reims. Des petits boîtiers avec écouteurs

nous ont permis de bénéficier de commentaires avisés.

Grâce à eux, notre attention était attirée

sur nombre de détails qui seraient passés inaperçus

autrement. Synergie entre la technique électronique d’aujourd’hui

et les techniques architecturales du Moyen Âge. Aperçu

aussi sur la théologie de l’époque, sur ce que

l’Église voulait enseigner au peuple...

haut haut

Commenter

Ces versets précèdent ce que nous appelons

de décalogue. Curieusement, ils introduisent le lecteur

à la loi de Dieu en exprimant deux mensonges. Ils montrent

que la Bible peut contenir des contradictions manifestes sans

que cela remette en cause son message, sauf à penser

qu’elle est un manuel d’histoire.

Deux mensonges pour

rappeler deux vérités, de James

Woody

Première

surprise : Moïse dit aux Hébreux que ce n’est pas

avec leurs pères que l’Éternel a conclu une alliance

mais avec le peuple qui est là. C’est beau, mais c’est

faux ! Lorsque Moïse parle, c’est quarante ans après

la sortie d’Égypte (Dt 1,3), période pendant

laquelle sont morts beaucoup d’adultes sortis d’Égypte,

qui ont été avec Moïse au pied du Sinaï

mais qui, par leur révolte, ont été interdits

de terre promise... Première

surprise : Moïse dit aux Hébreux que ce n’est pas

avec leurs pères que l’Éternel a conclu une alliance

mais avec le peuple qui est là. C’est beau, mais c’est

faux ! Lorsque Moïse parle, c’est quarante ans après

la sortie d’Égypte (Dt 1,3), période pendant

laquelle sont morts beaucoup d’adultes sortis d’Égypte,

qui ont été avec Moïse au pied du Sinaï

mais qui, par leur révolte, ont été interdits

de terre promise...

haut haut

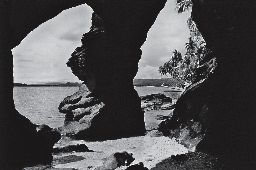

Cahier : Robinson Crusoé, un mythe

Le

roman de Daniel Defoe, publié en 1719, a été

traduit dans presque toutes les langues, y compris le copte et

l’esquimau. C’est le livre qui a eu le plus grand nombre

d’éditions après la Bible. Jean-Jacques Rousseau

a chanté les louanges du roman « qui sera tout à

la fois l’amusement et l’instruction d’Émile

». Un siècle et demi après sa parution Offenbach

en a tiré un opéra et Marx le substantif «

robinsonnade », passé ensuite dans le vocabulaire

des littéraires et des économistes. Le genre littéraire

a été exploité par de nombreux auteurs de

Jules Verne à Michel Tournier. Le

roman de Daniel Defoe, publié en 1719, a été

traduit dans presque toutes les langues, y compris le copte et

l’esquimau. C’est le livre qui a eu le plus grand nombre

d’éditions après la Bible. Jean-Jacques Rousseau

a chanté les louanges du roman « qui sera tout à

la fois l’amusement et l’instruction d’Émile

». Un siècle et demi après sa parution Offenbach

en a tiré un opéra et Marx le substantif «

robinsonnade », passé ensuite dans le vocabulaire

des littéraires et des économistes. Le genre littéraire

a été exploité par de nombreux auteurs de

Jules Verne à Michel Tournier.

Comment comprendre d’une part le succès immédiat

de cette oeuvre et d’autre part que ce succès ait

perduré au cours des siècles ?

Daniel Defoe, né à Londres en 1660 était

homme d’affaires, journaliste, pamphlétaire et homme

d’action avant d’être romancier. Il avait des

positions politiques affirmées et courageuses ; presbytérien,

il avait été éduqué au respect des

règles et des valeurs morales d’avantage qu’au

culte de l’argent.

Daniel Defoe s’est inspiré pour son récit

de l’aventure authentique d’un marin écossais,

Alexander Selkirk, qui vécut quatre ans sur l’île

inhabitée de Juan Fernandez, au large des côtes chiliennes.

Robinson Crusoé exprime les idées, les aspirations

et les craintes des lecteurs qui l’ont découvert ;

depuis le XVIIe siècle, un individu autosuffisant, actif,

productif constituait un modèle culturel. Robinson pratiquait

le commerce clandestin des Nègres ; pourquoi cet homme

d’affaires ambitieux, banal et médiocre est-il devenu,

pour des générations de lecteurs, un symbole, un

mythe ? Sans doute parce que le lecteur ne retient que l’aventure,

le mystère, l’île déserte, l’angoisse

existentielle ; il découvre un homme obligé pendant

de longues années à ne dialoguer qu’avec lui-même

et à trouver, dans le travail et dans la foi, la force

de vivre et de lutter victorieusement contre la mort.

De nos jours, l’île déserte apparaît

comme un endroit idéal, un petit paradis terrestre, un

coin de la planète où persiste le souvenir d’une

nature vierge et indomptée. C’est alors la quête

des origines qui permet au lecteur de s’identifier au héros.

Mais le roman, souvent classé à tort dans la

littérature pour la jeunesse, est en réalité

un ouvrage pour adultes, qui est d’abord le récit

d’une conversion. Bernard Reymond montre ici l’importance

du protestantisme dans ce récit, tout en soulignant que

le protestantisme de Robinson est celui du Siècle des Lumières

qui veut concilier foi et raison et faire place à la liberté

de pensée.

Bernard Reymond est professeur honoraire de théologie

pratique à l’Université de Lausanne. Il est

spécialiste des relations entre culture et foi chrétienne

et auteur de nombreux ouvrages.  Marie-Noële et Jean-Luc Duchêne.

Marie-Noële et Jean-Luc Duchêne.

Le protestantisme

de Robinson Crusoé par Bernard

Reymond

haut haut

Vivre

J’ai perdu mon

doudou !, par Martine

Millet

J’avais décidé

de ne pas me faire avoir… Et puis la mode m’a rattrapée.

Besoin d’être en relation, d’avoir une grande tribu,

un clan, une famille au-delà des frontières. J’ai

eu aussi besoin d’un doudou… bien calé dans ma

main, bleu et orange, raffiné, délicat, sobre !...

haut haut

Débattre

L’entrée de la Turquie dans l’Union européenne

reste une source de discussions souvent vives. Un de nos lecteurs

s’interroge sur la position que Claudine Castelnau a exprimée

en décembre sur ce sujet. Et Claudine Castelnau lui répond.

La Turquie et l’Europe,

par Jean-Robert

Charles et Claudine

Castelnau

Je lis toujours avec beaucoup d’intérêt

votre bonne revue Évangile et liberté dont la liberté

de ton me plaît... Toutefois je m’interroge au sujet

de la page « En bref » (n° 194 de décembre

2005) rédigée par Claudine Castelnau, plus particulièrement

dans les colonnes consacrées à la Turquie («

Les chrétiens turcs et l’Europe » et « Nos

racines chrétiennes sont en Turquie »)...

haut haut

Dialoguer

Françoise

Tomlin nous présente le mouvement Quaker dont elle fait

partie Françoise

Tomlin nous présente le mouvement Quaker dont elle fait

partie

La nature divine de

l’homme, par Françoise

Tomlin

Notre principale caractéristique

? Nous affirmons que toute personne, au plus profond d’elle-même,

est de nature divine, même si, en certains cas, cela est fort

bien caché !...

haut haut

Agir

Pour changer la société, faut-il attendre d’avoir

changé l’individu ? À trop espérer d’un

seul objectif, on risque de tout perdre !

Changer quoi ? Changer

qui ?, par Guy

Bottinelli

Jamais comme en ces temps où

tant de choses changent… l’appel au changement n’a

été aussi fort. Tous les jours qui passent, il est

question de réforme : de l’école, du système

de santé, de l’État. Tout dépend des terrains

considérés, suivant qu’il s’agisse des valeurs

(famille, démocratie, laïcité) qu’on souhaite

consolider, ou de conditions de vie, de justice dans les rapports

internationaux, qu’il est urgent de faire évoluer...

haut haut

Retrouver

Écrivain

et figure emblématique du romantisme, homme politique connu

pour ses idées libérales, Benjamin Constant (1767-1830)

est aussi l’auteur de De la religion. Cette vaste réflexion

sur l’histoire des religions, moins connue que son roman

Adolphe, est pourtant la grande œuvre de sa vie. Écrivain

et figure emblématique du romantisme, homme politique connu

pour ses idées libérales, Benjamin Constant (1767-1830)

est aussi l’auteur de De la religion. Cette vaste réflexion

sur l’histoire des religions, moins connue que son roman

Adolphe, est pourtant la grande œuvre de sa vie.

Benjamin Constant,

par Geoffroy

de Turckheim

Connu pour avoir été

à la fois l’un des chantres du romantisme et de la démocratie

libérale, Benjamin Constant l’est beaucoup moins pour

ses travaux sur l’anthropologie religieuse, discipline dont

il est d’une certaine façon le créateur et qui

aura été la grande passion de sa vie. Dès l’âge

de 18 ans, il décide de s’atteler à cette question

qui le hante depuis longtemps : pourquoi, au cours de sa longue

histoire, l’être humain a toujours été

habité par ce qu’il appelle le « sentiment religieux

» ? ...

haut haut

Lire

Livre : Conférences de l'Étoile

Livre : Aux origines d’Israël

Livre : Former une famille recomposée

heureuse

haut haut

|

Pierre Soulages,

Gouache 2004-88.

© ADAGP, Paris, 2006

|

Résonner

Le protestantisme, la foi insoumise, de L. Gagnebin et R.

Picon, paru récemment chez Flammarion, est illustré

sur sa couverture par une gouache inédite de Pierre Soulages.

Raphaël Picon nous explique comment l’œuvre de

ce peintre le renvoie à Dieu.

Outre-Noir, par

Raphaël Picon

Deux récentes expositions

proposées par la galerie Robert Miller de New York présentaient

récemment les derniers travaux du peintre français

Pierre Soulages, les regroupant dans deux séries intitulées

respectivement « Outre-noir » et « Au-delà

du noir ». Ces titres évocateurs disent d’eux-mêmes

la profondeur et l’intensité de cette œuvre singulière,

exigeante et pourtant si limpide et immédiate...

haut haut

Nouvelles

Penser sa foi : un recueil d'André Gounelle

Concours

Les week-end de l’étoile

Questionnaire

haut haut

Courrier des Lecteurs

Évangile

& liberté comprend une page entière

consacrée au Courrier des lecteurs. Nous voulons ainsi une

page vive, animée, publiant librement vos réactions

à tel ou tel article.

haut haut

Citation

Il est absolument

impossible de vouloir imposer à quelqu’un telle ou telle

croyance. Chacun n’est responsable que devant sa conscience de

croire ou de ne pas croire...

Car la foi est une chose absolument libre, on ne peut y forcer personne.

Martin Luther, De l'autorité temporelle.

haut haut

Merci de soutenir Évangile & liberté

en vous abonnant :)

|

|

|