|

Numéro 205

Janvier 2007

Sommaire & Résumés

Sommaire & Résumés

( : permet d'aller au corps de l'article)

: permet d'aller au corps de l'article)

Éditorial

Union et non pas unité,

par Laurent

Gagnebin

Du 18 au 25 janvier a lieu, comme chaque année, la «

semaine de prière pour l’unité des chrétiens

». Faut-il encore parler d’unité ? Nos contemporains

attendent simultanément de nous des convictions fortes, qui

tranchent avec les théologies passe-partout, et un esprit

de dialogue, qui ne se ferme pas aux autres spiritualités...

haut haut

Questionner

L’affaire déjà relativement ancienne

des fameuses caricatures de Mahomet ne s’est pas limitée

à une opposition entre liberté de la presse et

respect des traditions religieuses. Elle nous pousse à

approfondir la question de l’interdit de la représentation.

Tu ne te feras pas

d’idole, par Gilbert

Carayon

Depuis que l’homo sapiens a pris conscience qu’il était

dominé par les forces de la nature, il a été

tenté de représenter ces forces, afin sans doute de

pouvoir entrer plus facilement en contact avec elles, dans le but

de les rendre favorables à l’homme par le biais de la

prière et des rites. À partir de cette hypothèse,

d’autres facteurs entrent en jeu pour tenter d’expliquer

la présence ou non de représentations du divin...

haut haut

Débattre

À l’occasion de la parution récente de

deux publications, André Gounelle précise l’état

des divergences et convergences de vue, théoriques et

pratiques, des catholiques et des protestants sur la cène.

La cène : avancées

œcuméniques, par André

Gounelle

La cène ou eucharistie a toujours opposé catholiques

et protestants. Au dix-septième siècle, en France,

97 % des livres de controverse entre les deux confessions en traitent,

et il ne reste que 3 % pour les autres sujets de désaccord

(la Bible, la grâce, Marie, le pape). La querelle se centre

sur la doctrine de la transsubstantiation (changement de la réalité

du pain et du vin en corps et sang du Christ) affirmée par

le Concile de Trente (convoqué dans la ville italienne de

Trento par le pape Paul III en 1545), catégoriquement rejetée

par les réformés qui y voient une idolâtrie

puisqu’elle entraîne la divinisation de l’hostie

consacrée. Aujourd’hui encore, dans les relations œcuméniques,

la cène reste une pomme majeure de discorde et malgré

de nombreux efforts, on n’arrive pas à rapprocher les

points de vue. Le débat porte principalement sur l’hospitalité

eucharistique : une Église peut-elle inviter les fidèles

d’une autre Église à sa table de communion, sans

leur demander, pour cela, de renier leurs convictions propres ?...

haut haut

Ces mots qu'on n'aime pas

Mystère,

par Laurent

Gagnebin

La naissance virginale ? Un mystère. Jésus

marche sur les eaux ? Un mystère. Le tombeau vide ? Un mystère.

La présence réelle du Christ dans le pain et le vin

de la cène ? Un mystère. On pense au faux médecin

du Malade imaginaire, invoquant invariablement « le poumon

» pour cause des maux au sujet desquels Argan l’interroge.

Ce « mystère » n’est-il pas le cache-misère

de théologies infantilisantes ? Le plus incroyable, le plus

absurde, le plus contraire à la raison ou à la simple

intelligence, au lieu d’être désigné comme

tel, se voit promu au rang si beau, mais exceptionnel, du mystère...

haut haut

Série : les lamentations

« Rends-leur ce qu’ils m’ont fait Seigneur.

Ferme leur cœur.

Ce sera la malédiction sur eux !

Poursuis-les avec colère et chasse-les de la terre !

»

Lm 3,64-66

4. Voici l’Homme

! Voici la souffrance de Dieu, par Florence

Taubmann

Choqués par les propos violents contre les ennemis, nous

opposons souvent le Dieu du Premier Testament et celui de l’Évangile.

L’un pousserait la justice jusqu’à la vengeance

; l’autre ne serait qu’amour et miséricorde. Pourtant,

« c’est seulement quand on admet la colère et

la vengeance de Dieu envers ses ennemis comme des réalités

valables que l’on peut pardonner et aimer ses ennemis. Celui

qui veut immédiatement passer au Nouveau Testament n’est

pas chrétien à mon avis », écrit Dietrich

Bonhoeffer dans Résistance et soumission...

haut haut

Billet

Cloisons mentales,

par Robert

Philipoussi

Au moment où il devient de plus en plus clair pour de plus

en plus de monde que la conscience, l’organisation, la socialité,

la projection vers l’avenir, la ritualité, l’intelligence

en somme ne sont plus et n’ont jamais été l’apanage

de l’espèce humaine, que disent les Églises et

leurs théologiens ? Rien. On refuse de voir que Dieu est

une métaphore de l’humain, que l’humain a fait

Dieu à son image idéalisée, jusqu’à

ce que cet humain devienne dieu en Jésus (sans que ce dernier

ait été consulté). Bientôt, il faudra

déclarer la pensée chrétienne autiste...

haut haut

Méditer

In memoriam Geoffroy

de Turckheim

Quand je dormirai du sommeil qu’on nomme la mort,

c’est en toi que j’aurai mon repos...

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la

mort, le 27 novembre 2006, du pasteur Geoffroy de Turckheim...

haut haut

Cahier : Jésus-Christ et les religions non-chrétienne

Depuis de nombreuses années des théologiens

cherchent à repenser la foi chrétienne à

la lumière des questions que leur pose la prise en compte

de la pluralité des religions. Comment peut-on être

chrétien dans un contexte marqué par une très

forte diversité religieuse ? Comment peut-on croire au

Dieu révélé en Jésus-Christ tout en

considérant les autres religions comme étant légitimes

sur un plan théologique ? Un dialogue particulièrement

vif oppose aujourd’hui les adeptes d’une conception

pluraliste de la foi chrétienne et du Christ à ceux

qui en proposent une approche délibérément

relativiste.

Jésus-Christ

et les religions non-chrétienne, par Raphaël

Picon

Comment croire conjointement au Christ et en un Dieu qui se révèle

là où ce même Christ n’est pas nommé

et vénéré ? Comment penser que les autres religions

ne transmettent pas seulement un enseignement sur Dieu, mais qu’elles

contribuent à révéler ce dernier ? Ces questions

sont directement impliquées par l’idée assez

communément admise, selon laquelle aucune foi en Dieu ne

serait vraiment possible en dehors de la référence

à Jésus-Christ. La Bible elle-même, dans son

Évangile de Jean, ne fait-elle pas dire à Jésus

: « Nul ne vient au Père si ce n’est par moi »

?...

haut haut

Vivre

Le petit-fils de Simon,

par Bernard Félix

Veuf et handicapé, Simon vit seul dans sa grande maison

et s’en tire assez bien grâce à quelques voisins

et à une aide-ménagère. Il se dit heureux de

recevoir ma visite régulièrement et nous bavardons

longuement de sa vie. Dans sa déchéance relative,

il ne parvient pas à bien sentir cette part de bonheur qui

fut la sienne et dont je souhaiterais qu’il garde le chaud

souvenir...

haut haut

Commenter

Trop connue est cette histoire de mages racontée par

Matthieu. Mais les commentaires n’insistent pas trop sur

ceux qui ne sont pas venus au rendez-vous de l’histoire :

les prêtres. Ne serions- nous pas comme eux ? À vouloir

rester chez nous, plutôt que de marcher avec les mages païens

et d’aller avec eux au devant du Messie ?

Un rendez-vous manqué

(Mt 2,1-12), par Henri

Persoz

Ces mages étaient sans doute des savants, persans ou arabes,

païens certes, mais intéressés par le messianisme

juif. Plus qu’intéressés puisqu’ils voulaient

venir se prosterner devant ce Fils de l’homme qui arrivait

en ce monde. L’étoile leur avait bien dit qu’il

venait de naître, mais ne leur avait pas dit où. Il

était en effet courant, dans la culture de l’époque,

que la naissance des grands personnages soit saluée par l’apparition

d’une nouvelle étoile. Les mages entreprirent donc le

grand voyage jusqu’à Jérusalem pour demander

au roi Hérode le lieu de la naissance du héros. Le

roi, ne sachant pas, se retourna vers les prêtres et les scribes.

Ceux-ci savaient par l’Écriture où le Messie

devait naître, mais ne savaient pas quand. Chacun disposait

donc d’une partie de l’énigme, mais insuffisante,

à elle seule, pour trouver le nouveau-né...

haut haut

Dans le monde et dans les Églises

par Claudine

Castelnau

États-Unis

: Quelle place pour la religion ?

Inde : Non

aux « sonneries musulmanes » des mobiles

Scientologie

: Combien de divisions ?

Pakistan :

La minorité chrétienne inquiète

haut haut

Commémorer Commémorer

Le Centenaire du Foyer

de l’Âme

Le dimanche 17 mars 1907, le pasteur Charles Wagner inaugurait

à Paris le nouveau temple du Foyer de l’Âme qu’il

avait enfin réussi à faire construire grâce

à une solide détermination. Arrivé à

Paris 25 ans plus tôt, pour tenter de tonifier le «

parti libéral » il eut bien du mal à se faire

admettre au sein des Églises protestantes établies

et finit par constituer progressivement sa propre paroisse dans

différents locaux de fortune, à chaque fois un peu

plus grands. La construction du temple du Foyer de l’Âme

donnait au protestantisme libéral parisien la possibilité

de s’épanouir dans une paroisse précise. On comprend

que celle-ci ait toujours cultivé des liens étroits

avec Évangile et Liberté.

Pour fêter ce centenaire, toute l’année 2007

sera marquée par des manifestations concernant le souvenir

de ces années pionnières et le développement

ultérieur du mouvement libéral.

haut haut

Retrouver

Considéré comme le père de notre pédagogie

moderne mais étonnamment peu connu, Pestalozzi (1746-1827)

est un chrétien brûlant d’action qui, toute

sa vie, a cherché comment donner à chacun les moyens

de sa propre liberté.

Johann Heinrich Pestalozzi,

par Robin Sautter

Johann Heinrich Pestalozzi est né à Zurich. Orphelin

de père à 12 ans, il lui arrive d’accompagner

son grand-père pasteur. Au cours de ces visites, il découvre

le sort réservé aux gens des campagnes, exploités

par les villes et leurs industries en plein développement.

C’est là qu’il fait le vœu de consacrer sa

vie à lutter contre les injustices sociales...

haut haut

Regarder

Une aube nouvelle

Jorma Puranen, Icy

Prospect 21. Photographie, 2005.

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’artiste.

haut haut

Lire

Livre : Existe-t-il une spiritualité

sans Dieu ?

Livre : Jésus-Christ, de quoi

est-on sûr ?

Livre : La Vierge Marie

haut haut

Résonner

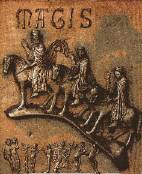

La naissance de Jésus est un événement

qui fait plus appel à la foi qu’à la raison.

Pourtant, devant ce tableau, Jean-Marie de Bourqueney admire la

façon dont Botticelli met autant en valeur la raison que

la foi.

La foi et la raison,

par Jean-Marie

de Bourqueney

(à propos de l’Adoration des Mages, par Sandro Botticelli,

1475, Florence, Galerie des Offices)

Nous sommes à Florence en 1475. La cité de l’Arno

est en ébullition. Sous la houlette de la famille Médicis,

notamment de Laurent le Magnifique, peintres, philosophes, sculpteurs,

théologiens travaillent ensemble. C’est l’ère

de la créativité ! Des noms et des génies se

rencontrent : Pic de la Mirandole, Filippo Lippi, Marsile Ficin,

Sandro Botticelli. Les manuscrits de Platon ont été

redécouverts il y a quelques années. Tous y voient

un chemin : celui de la Renaissance. Enfin réconcilier l’Antique

et le Biblique, la philosophie et la théologie, la raison

et la foi...

haut haut

Nouvelles

Livre en souscription

Dépliant

Site internet d'Évangile et liberté

haut haut

Courrier des Lecteurs

Évangile

& liberté comprend une page entière

consacrée au Courrier des lecteurs. Nous voulons ainsi une

page vive, animée, publiant librement vos réactions

à tel ou tel article.

haut haut

Citation

Je ne crois pas qu’il

puisse y avoir sur terre une seule religion.

Mais si un homme atteint le cœur de sa propre religion,

il atteint également le cœur des autres religions.

Gandhi

haut haut

Merci de soutenir Évangile & liberté

en vous abonnant

:)

Vous pouvez nous écrire vos

remarques,

vos encouragements, vos questions

|

|

|